“Bicho sin dueño” de Leonardo Pez

por Rubén J. Olivares

En “Bicho sin dueño”, Leonardo Pez confirma algo que los lectores de poesía ya sabíamos: la poesía no necesita de grandes gestos para ser reveladora. Basta con la respiración acompasada del día a día, con el rumor de una ciudad que se piensa y se padece, con una voz que, sin imposturas, sabe dónde doler.

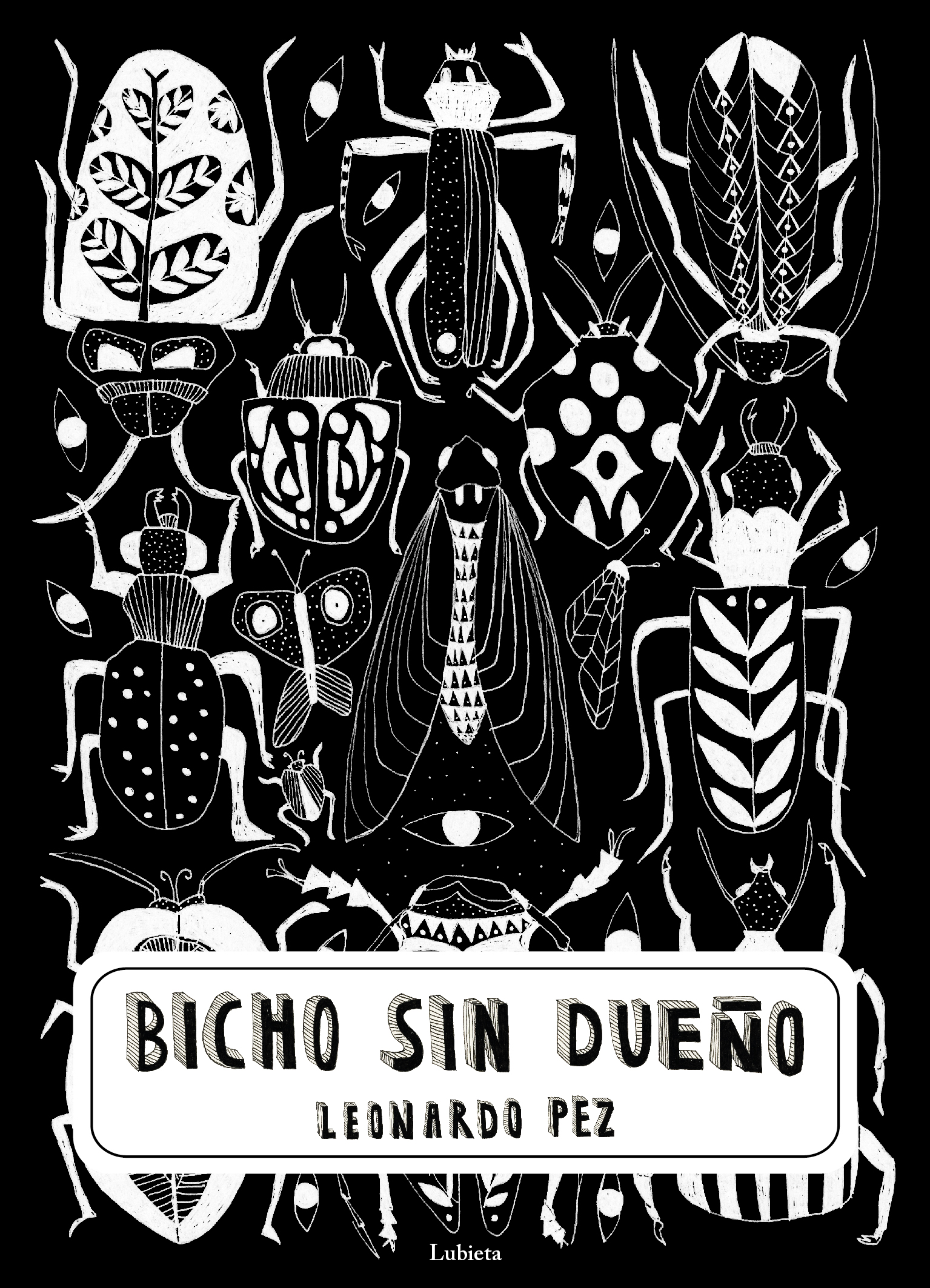

Este cuarto libro de Pez (con ilustraciones de Virginia Abrigo) se despliega como una crónica sentimental del tránsito: entre casas, calles, autobuses, patios, televisores encendidos y conversaciones inacabadas. Su materia prima es la experiencia mínima, la observación aparentemente banal que, al ser filtrada por la escritura, se vuelve un espejo de lo común. “Estoy solo, aburrido, soy parte del mundo”, dice en el poema “Gostaun”: una declaración de existencia y de límite, de esa pertenencia difusa que recorre todo el poemario.

La poética de “Bicho sin dueño” se asienta en una suerte de “realismo afectivo”: un territorio donde los objetos, los gestos familiares y las voces barriales sostienen un hilo de melancolía lúcida. Hay una música suave, casi hablada, que recuerda al lirismo seco de Fabián Casas o al tono de Juan Desiderio (no dejen de leer a ninguno de los dos si les gusta el poemario de Leonardo Pez), pero con una inflexión propia de Santa Fe: modismos locales roídos por la humedad y el agua de esta ciudad, esa sensación de lo que se oxida y persiste. El lenguaje —a ratos coloquial, a ratos técnico o descriptivo— juega con la cadencia de lo oral sin renunciar a la precisión. La mirada del autor no embellece: registra. Y en ese registro, encuentra belleza.

Uno de los aciertos del libro es su estructura en movimiento. La secuencia de poemas construye un mapa emocional del desplazamiento —de casa al trabajo, del autobús a la carretera, del barrio al recuerdo familiar—, que culmina en las secciones “No te mueras con tus muertos” y “¿Todo bien, Pez?”, donde la memoria se vuelve una forma de conversación con los fantasmas. El tono se mantiene sereno, nunca solemne; hay humor, ternura y una conciencia clara de la fragilidad.

Pez trabaja con un registro híbrido donde conviven el habla santafesina («loj ranchito llenos de humo»), las marcas de oralidad («¿Pór qué leés así / sihablasasiamor?»), los tecnicismos («asiento laminado en la cara superior / estructura de caño redondo») y las referencias pop (Estelares, Spinetta, los perrobots de una serie clase B). Este multilingüismo no es decorativo: es la forma que encuentra el poeta para dar cuenta de un presente saturado, donde la alta cultura y la cultura de masas, lo analógico y lo digital, la tradición y la novedad coexisten sin jerarquías.

Hay momentos en que esta estrategia alcanza hallazgos memorables: «el reino de lo perecedero», «el helecho pierde energía en su último contacto / con la luz natural», «tienen su dios y su droga, tienen su joda oldenait». Hay otros donde la acumulación enumerativa se vuelve excesiva, donde la tentación del apunte crudo sofoca la respiración del poema.

Formalmente, Pez trabaja desde la “contención expresiva”: versos cortos, escenas visuales, una sintaxis que privilegia el ritmo respiratorio sobre el ornamental. En esa sencillez, el poema se abre como un acto de observación política: mirar lo que se desatiende, rescatar los restos del presente. El yo lírico —discreto, autocrítico, empático— funciona como un testigo que no se aparta del mundo ni se refugia en la abstracción.

Aunque “Bicho sin dueño” no sea un libro explícitamente político, late en él una conciencia de clase y territorio. La precariedad no se denuncia, se habita: la casa «pozilga» comprada con ahorros y mil pesos, el inodoro inexistente, las paredes llenas de caracoles, Miguel el albañil correntino que «machaca / las palabras». Pez no romantiza la pobreza ni la folkloriza: la muestra en su textura áspera, en sus olores y sus urgencias. La mirada del autor no embellece: registra. Y en ese registro, encuentra belleza.

Y sin embargo, hay ternura. Una ternura áspera, sí, pero genuina, en la forma en que se describe el ritual del mate, la mirada del padre que «saca una naranja del bolsillo», la gata que «se mete por la puerta de atrás», los perros que «ladran a un bicho en dos tempos». Pez entiende que lo afectivo no necesita aspavientos: se juega en los gestos mínimos, en la persistencia de los vínculos pese al desgaste.

Bicho sin dueño confirma a Leonardo Pez como una de las voces más sólidas de la poesía argentina contemporánea. Su apuesta por una lírica de lo cotidiano, lejos del hermetismo académico y del facilismo emotivo, encuentra en este libro su expresión más madura. Pez escribe desde el cuerpo, desde el territorio, desde la conciencia de que la poesía no está en las alturas sino en el barro, en el asfalto erosionado, en los restos de comida sobre la mesa.

Leerlo es asistir a un ejercicio de resistencia: escribir pese a todo, nombrar lo que se pierde, cartografiar un mundo que se derrumba y se reconstruye simultáneamente. En tiempos de sobreproducción lírica, donde abundan los libros de poemas que parecen clones intercambiables – pues de alguna manera lo son, fruto de un elaborado trabajo de marketing literario –, “Bicho sin dueño” tiene algo cada vez más escaso: una voz propia, reconocible, necesaria.