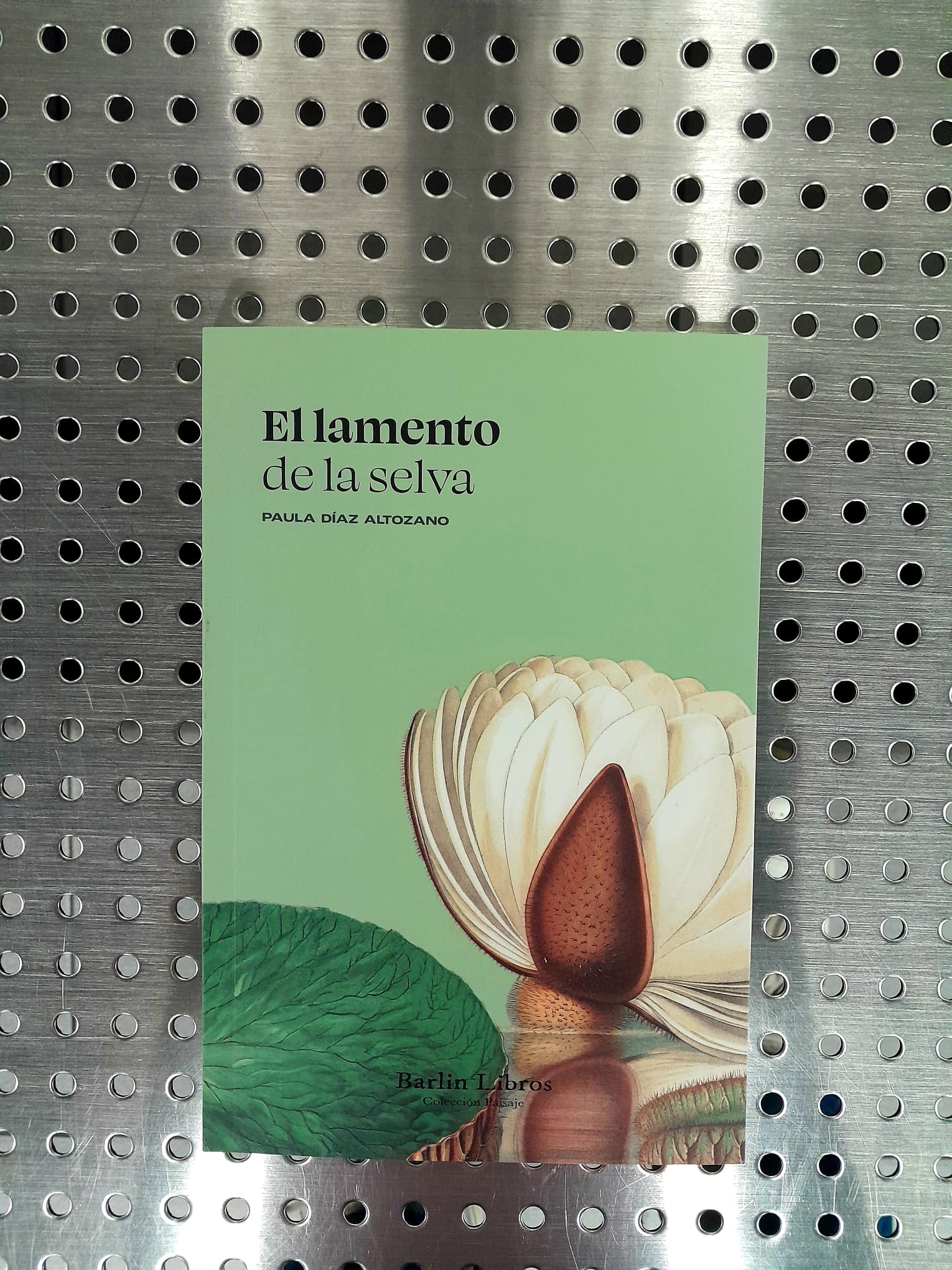

El lamento de la selva de Paula Díaz Altozano

por Rubén J. Olivares

Tras “Ballenas invisibles” (Barlin Libros, 2024), donde Paula Díaz Altozano exploraba los ecos del océano y la relación del ser humano con las criaturas marinas, la autora regresa con una obra igual de sensorial y profunda, pero ahora anclada en la tierra: “El lamento de la selva” (Barlin Libros, 2025). Si en aquel libro escuchábamos el canto de las ballenas, aquí la escritora afina el oído para captar el susurro del bosque, el rumor de la lluvia y el lamento de un territorio que resiste al olvido. En “El lamento de la selva”, Paula Díaz Altozano nos invita a adentrarnos en un viaje que no es solo geográfico, sino también espiritual, político y poético. A medio camino entre el ensayo, la crónica y el diario íntimo, la autora construye un texto que late con el pulso húmedo y respirante de la Amazonía, y que al mismo tiempo se interroga sobre nuestra relación con el territorio, la memoria y la naturaleza.

Desde las primeras páginas, queda claro que no se trata de un relato de aventuras ni de una guía de viajes. Lo que Díaz Altozano propone es una experiencia de inmersión: escuchar los sonidos de la selva, sus silencios, sus heridas. La autora —filósofa, escritora y viajera— emprende una travesía que la lleva desde Lima hasta los cauces del Amazonas, siguiendo las huellas de antiguos exploradores y confrontando los ecos coloniales que aún persisten en los mapas, los museos y los relatos occidentales. Pero el gran hallazgo de este libro es que la selva deja de ser un paisaje para convertirse en un personaje. La selva habla, se lamenta, respira. Su lamento es el de un mundo que agoniza bajo la presión del extractivismo y el olvido, pero también el de una memoria ancestral que resiste. Paula Díaz Altozano logra que ese canto vegetal y mineral se exprese a través de una prosa densa, musical, hipnótica, donde cada frase parece brotar del suelo húmedo.

El estilo de Díaz Altozano es su mayor herramienta. Su escritura se mueve entre el lirismo y la reflexión, y en sus mejores momentos alcanza una profundidad poética que recuerda a autores como María Zambrano o Clarice Lispector. No busca describir la selva, sino escucharla, dejar que sus ritmos y cadencias se filtren en la estructura del texto. De ahí que “El lamento de la selva” adopte una forma fragmentaria: breves estampas, microensayos, notas de viaje, intuiciones. Esa fragmentación, lejos de ser un capricho formal, refleja el propio modo en que el territorio se manifiesta: disperso, cambiante, múltiple. Como si el libro quisiera imitar la lógica orgánica del bosque, su maraña de raíces, su diversidad inabarcable. Cada fragmento funciona como una ventana o respiradero que deja pasar una luz distinta. El resultado es una lectura que exige atención y entrega. No hay una trama lineal, ni personajes definidos, sino un continuo diálogo entre la autora y el entorno, entre la conciencia humana y el rumor vegetal. Sin embargo, esa misma exigencia es la que convierte al libro en una experiencia profunda: leerlo es también aprender a escuchar, a desacelerar, a mirar de otro modo.

Uno de los grandes aciertos de la obra es su mirada política, entendida en el sentido más amplio: una reflexión sobre cómo miramos el mundo y cómo lo representamos. La autora cuestiona la manera en que Occidente ha cartografiado y narrado la selva, cómo ha reducido un ecosistema complejo a una superficie explotable o a un decorado exótico. Así, “El lamento de la selva” se convierte también en una crítica a la herencia colonial: a los mapas que borran nombres indígenas, a las expediciones que transformaron el descubrimiento en conquista, a la violencia silenciosa del extractivismo contemporáneo. Pero Díaz Altozano no cae en el panfleto ni en la denuncia fácil. Su tono es reflexivo y poético, como si quisiera tender puentes entre el asombro y la conciencia, entre la contemplación y la responsabilidad.

El libro se enmarca, además, en una corriente literaria cada vez más visible: la de la ecoliteratura, o escritura del territorio, que busca recuperar la conexión entre lenguaje y naturaleza. En este sentido, la autora dialoga con voces contemporáneas como Irene Solà, Brenda Lozano o María Sánchez, pero desde una voz muy personal, que conjuga pensamiento y emoción, investigación y revelación. Díaz Altozano escribe con los cinco sentidos. Hay páginas en las que uno puede oír el zumbido de los insectos, oler la humedad, sentir el temblor de la tierra bajo los pies. Pero, más allá de su belleza sensorial, el libro tiene una dimensión ética: invita a repensar nuestra posición en el mundo, nuestra relación con el entorno natural y con las culturas que lo habitan. En tiempos de crisis climática y devastación ambiental, “El lamento de la selva” llega como una llamada de atención y de ternura. No es un tratado ecológico ni un manifiesto, sino una elegía escrita con amor y lucidez, una obra que nos recuerda que el planeta no es un escenario, sino un organismo del que formamos parte. Quizá por eso el libro no busca respuestas, sino presencias. La autora no pretende dominar el paisaje, sino ser atravesada por él. “La selva no se conquista, se escucha”, parece decirnos en cada página. Y ese gesto de humildad es, en última instancia, un acto político y poético. “El lamento de la selva” no es una lectura ligera. Requiere tiempo, atención, y sobre todo una disposición interior para dejarse afectar. Pero quien se adentre en sus páginas encontrará una experiencia transformadora, una escritura que devuelve al lenguaje su capacidad de asombro y de cuidado.

En una época dominada por la velocidad y el ruido, Paula Díaz Altozano nos ofrece un texto que se lee como una respiración profunda: lenta, envolvente, necesaria. Un libro que invita a mirar el mundo con ojos nuevos, a escuchar el lamento —y también el canto— de la selva. Una lectura imprescindible para quienes buscan una literatura que piense, que emocione y que nos reconcilie con la tierra.